大豆と○○シリーズ第4回「大豆と女性 -更年期-」

大豆の成分である大豆イソフラボンが、更年期症状を和らげる(※1)

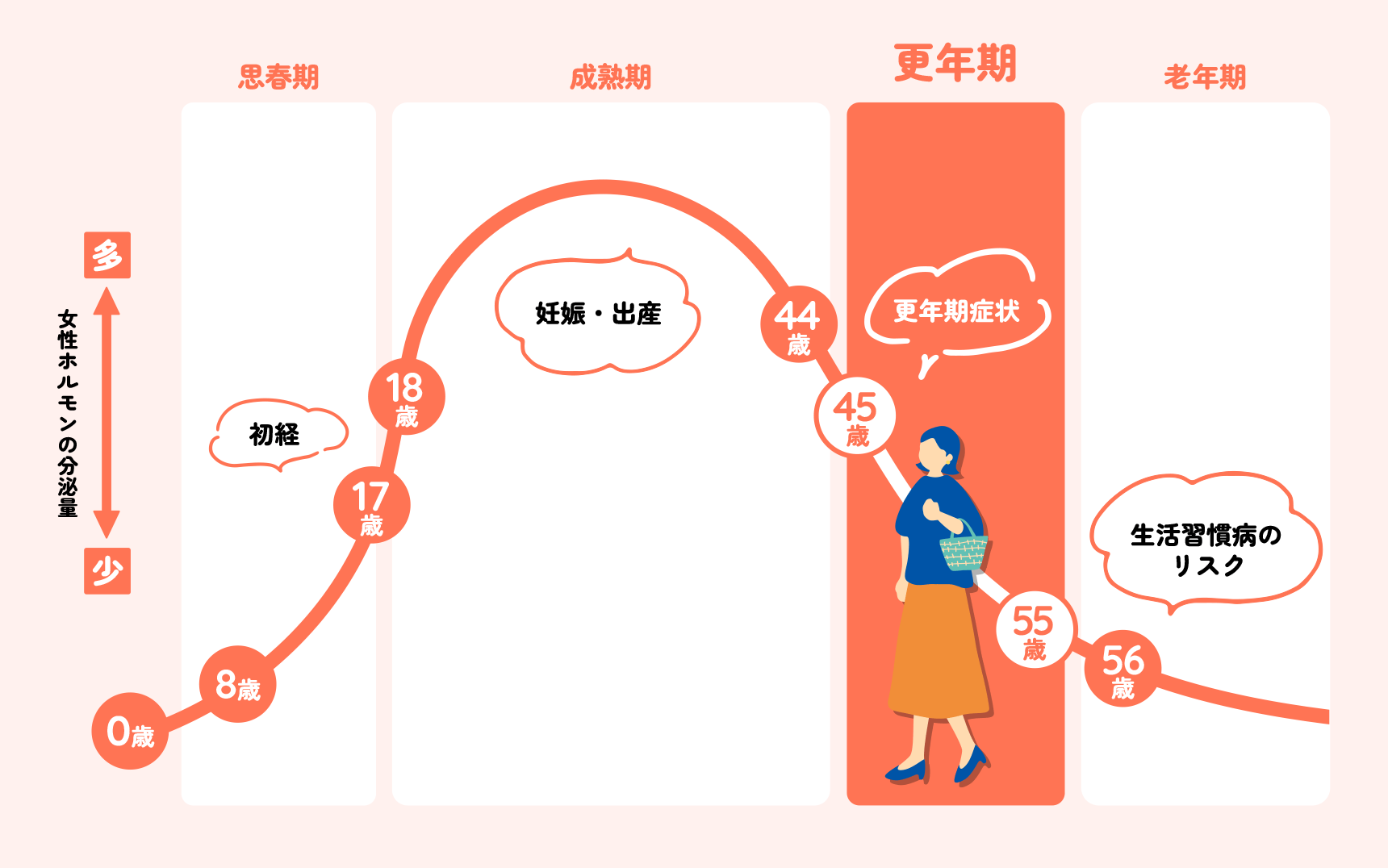

更年期は、閉経前の5年間と閉経後の5年間とを併せた約10年間の時期を指し、女性ホルモンが大きく揺らぎを伴いながら減少し始めます。女性ホルモンの分泌の変化により、女性の身体も大きく変わる時期になります。そのため、女性の身体に様々な不調が現れてきます。それが「更年期症状」であり、その症状が重く日常生活に支障をきたす症状を「更年期障害」と言います。

今回は、更年期の特徴とその時期に豆乳やみそなどの大豆製品が果たす役割についてご説明していきます。

更年期障害の症状

更年期障害の症状は大きく分類すると下記のようなものがあります。

- 1.血管運動神経症状

- ほてり、のぼせ、ホットフラッシュ、発汗など

- 2.その他のさまざまな身体症状(不定愁訴)

- めまい、動悸、胸が締め付けられるような感じ、頭痛、肩こり、腰や背中の痛み、関節の痛み、冷え、しびれ、疲れやすさなど

- 3.精神症状

- 気分の落ち込み、意欲の低下、イライラ、情緒不安定、不眠など

これらの症状は、他の病気と混同しないように見極める必要があります。

更年期のさまざまな不調や症状を出来るだけ緩和する方法として、生活習慣を整えることと言われています。それでも改善しない場合は、婦人科に受診し治療を受けて、ホルモン療法や漢方など用いて対処していきます。

大豆食品を摂り入れて、栄養バランスのとれた食事を

また、同時に食事を見直す大事な時期でもあります。栄養バランスのとれた食事を摂るように心がけたいものです。その中でも大豆製品は特に積極的にとりたい製品です。過去の研究でも大豆製品の介入により更年期症状であるのぼせの症状が減少したことを報告しています。(※2)大豆の成分である大豆イソフラボンが女性ホルモンに似た働きをするため、更年期症状を和らげる働きがあるとされていますが(※1)、大豆イソフラボンに特化したサプリメントのみを積極的に活用するのはあまりお勧めしません。厚生労働省も出来るだけ伝統的な大豆食品から大豆イソフラボンを摂取することを推奨しています。そこで、お勧めしたい大豆食品の1つに、手軽に摂取できる豆乳が挙げられます。1日200ml位(大豆イソフラボン量約50mg※商品によって異なる)を目安に豆乳を飲むことをお勧めしたいです。朝食に取り入れたり、小腹が空いた時に飲んだり、就寝前の飲用習慣はいかがでしょうか。

その他、大豆食品を日常の食卓に摂り入れることが、食事のバランスも整うことに繋がります。和食中心の食事スタイルにすると、自然と大豆食品を摂れますし、栄養バランスも整います。

例: ご飯、みそ汁スタイル/おかずに、豆腐や煮豆、納豆などを添える

豆乳は、そのまま飲用するだけでなく、料理にも活用できます!特に、洋食のメニューが続いた時には、豆乳を1本(200ml)食事に取り入れるのも良いでしょう。更年期の身体の変化に耳を傾け、その体調の変化にご自身が必要な食事や生活習慣を適切に取り入れていただきたいです。

※大豆イソフラボンとは? 大豆に含まれるポリフェノールの1種で、ダイゼイン(daidzein)、ゲニステイン(genistein)、グリシテイン(glycitein)を指します。これらの内、特に女性ホルモン様として働くとされているのは、各々の腸内環境でダイゼインから腸内細菌によって変換されるエクオールと言われています。このエクオールは、すべての人の腸内環境で作られるわけではなく、個人差があると言われています。市販のキットを使って、エクオール産生能力があるかチェックすることも出来ます。

特定保健用食品(サプリメントなど)による過剰摂取には注意

伝統的な大豆食品を日常の食生活の中で食べている分には、大豆イソフラボンの過剰摂取の心配はないものの、特定保健用食品(サプリメントなど)による過剰摂取には注意が必要とされています。内閣府食品安全委員会の安全性評価結果に基づき、大豆イソフラボンの摂取目安量の上限はアグリコン換算値で70~75 mg/日とされ、また、特定保健用食品として摂取する場合の上乗せ摂取量の上限値は30mg/日とされています。

<注釈>※1:Li-Ru Chenら, Nutrient 2019 Nov 4;11(11):2649※2:Neal D Barnardら, Menopause 2021 Jul 12;28(10):1150-1156.

監修

北島百合子先生

産婦人科医

監修

小川 静香先生

管理栄養士・公認スポーツ栄養・博士(医学)

日本女子大学家政学部卒業後、東北大学大学医学系研究科運動学分野を修了。企業では、豆乳や大豆の機能性に関わる研究に従事し、管理栄養士として幅広く活動してきた。趣味の筋トレとトライアスロンのトレーニングにみそや豆乳を活用し、体作りや大会に向けたコンディショニングを実践する中で、スポーツ栄養の重要性を感じ、アスリートへの栄養サポートを実施。最近では腸内環境を専門的に学び、その知見をいかした栄養セミナーなども行っている。